Il primo pensiero davanti alla pagina bianca di questo articolo è stato: devo parlare di Nicola Lagioia e del libro in sé o del caso Varani? Dove finisce l’uno e inizia l’altro?

Per come la si metta, la storia ci porta indietro di qualche anno, precisamente nel 2016. Siamo nella biglietteria del Colosseo quando del sangue gocciola sulla scrivania di una delle addette: si scoprirà che proviene da un topo. L’accidente è vero, le cronache lo riportano, anche se l’incipit sembra preludere a un classico thriller difatti più di una volta mi sono ritrovata a leggere le vicende con un certo distacco, a dirmi “lo sapevo”, quasi una gara a chi indovina l’assassino. Non so se sia un bene o un male, se la colpa sia mia o dipenda dallo scrittore. Tornando all’inizio, Lagioia col suo incipit compie una scelta furba perché permette di catturare l’attenzione. Furberia o meno, è innegabile che l’intento dell’autore sia anche quello di presentarci il contesto, che non è tanto sfondo quanto personaggio vero è proprio: Roma. C’è la Roma di su, il cielo sugli archi di travertino, le colonne vecchie di duemila anni, la basilica di Massenzio, il Colosseo, e la Roma di giù, i topi, l’immondizia, le file, il traffico, i disservizi. E poi ci sono i gabbiani che sono sia su che giù, che fanno ombra sulla città e non sono un buon presagio. La Roma dei vivi e quella dei morti. E poi c’è la Roma di Mezzo, quella di una famosa inchiesta che coinvolgeva privati e istituzioni: «È la teoria del Mondo di Mezzo, cumpa’, ci stanno i vivi sopra e i morti sotto. Noi siamo nel mezzo perché c’è un mondo, un Mondo di Mezzo, in cui tutti si incontrano tra loro. Nel Mondo di Mezzo tutti si incontrano con tutti. Ci trovi delle persone del sovramondo perché magari hanno interesse che qualcuno del sottomondo gli faccia dei favori che non può fare nessun altro». A me sembra che questa storia sia proprio lì, in mezzo.

Roma è la città in cui può succedere di tutto e questo omicidio così come è poteva accadere solo qui, dice Lagioia. Ha già visto la fine del mondo questa città e nulla può davvero spiazzare chi la vive. In questo «delirio urbano» sembra inevitabile soccombere a un delirio mentale. Se nella prima parte, la più riuscita a mio parere, ci si concentra molto sulla città – a volte con troppa insistenza concentrando una serie lunga di sensazioni, di immagini del degrado che bene ormai conosciamo –, sul rendere il male qualcosa di concreto, di palpabile, e si presenta il caso Varani, dalla seconda parte si scava più in profondità nei fatti.

Ma quali sono, questi fatti? Tra il 4 e il 5 marzo Luca Varani viene ucciso in un appartamento al decimo piano di Via Igino Giordani, quartiere Collatino. Ad ucciderlo sono Manuel Foffo e Marco Prato. Attraverso interviste ai mandanti, alle famiglie, agli amici e a quanti vicini al caso, Lagioia tenta di ricostruire cosa è successo quella notte ma soprattutto i motivi di quel gesto così estremo e feroce. Che ricerchiamo in fondo tutti, per spiegarci i nostri comportamenti. Veniamo a sapere che l’autore deve scrivere un reportage per un giornale; inizialmente titubante, alla fine accetta il lavoro per un motivo personale, comprensibile ma forse debole. Ma chi sono io per giudicarlo.

Da qui in poi il racconto sfocia troppo spesso in un tono filosofeggiante, con una serie di teorie personali sul male, sullo stesso omicidio, sulla colpa. C’è questo motivo di Roma che torna, fuori luogo adesso, perché ci racconta dello stesso autore e della moglie che si allontanano da Roma, da tutte le contraddizioni e il dolore di quella città ma allo stesso tempo vogliono tornarci, come una calamita. È un qualcosa che stufa perché diventa ancora troppo.

Senza dilungarmi sul resto della storia vorrei porre all’attenzione alcuni spunti di riflessione emersi dalla lettura. Il primo, che ritengo importante, è che nonostante si parli di cronaca nera, Lagioia non offre particolari morbosi. O meglio, non racconta particolari della vicenda mettendovi l’accento come spesso fanno i giornalisti. È indubbio che vengano scandagliate le vite di Luca, Marco e Manuel, il loro passato, ma non c’è ombra di giudizio, di insistenza. Ciò che viene fuori dalle indagini lo troviamo su carta. Quello che si viene a sapere: droga, alcool, omosessualità, relazioni. Sono ricostruzioni che fanno scemare di molto quella palpabilità dell’oscuro che aveva tentato inizialmente di creare l’autore, e la freddezza del racconto non fa empatizzare con la vittima. Con i carnefici, neanche a dirlo. Ma c’è un’altra riflessione interessante, che mai esce dai racconti di cronaca: «Tutti temiamo di vestire i panni della vittima […] È sempre: ti prego, fa’ che non succeda a me. E mai: ti prego, fa’ che non sia io a farlo.»

Parlare di mostro e atti mostruosi è un modo per creare distanze enormi tra noi e loro sul piano emotivo. Ci permette di credere che non potremmo mai fare una cosa del genere e quindi questo porta ad avere paura di subire ma non di agire. In realtà, le zone d’ombra sono in ognuno di noi. Questo ci porta anche ad un’altra riflessione, ovvero i motivi. Da appassionata di psichiatria, di mente, di criminologia sono affascinata proprio dal passato e da cosa succede alle persone per portarle a compiere crimini. Ma serve davvero? O meglio, si può davvero riuscire a individuare quel qualcosa che scatta e si trasforma in orrore? Quelli ricercati in questo libro sono alcuni motivi che effettivamente hanno portato persone incensurate (perché definirle normali mi sembra sbagliato, così come i giornalisti che definiscono onesti lavoratori gli uomini che si macchiano di femminicidio) a uccidere, ma non sono abbastanza e mai lo saranno. Definire romanzo-verità questo racconto è un errore. Comprendere è impossibile.

Articolo scritto per il blog di GoodBook.it.

Viviana Calabria

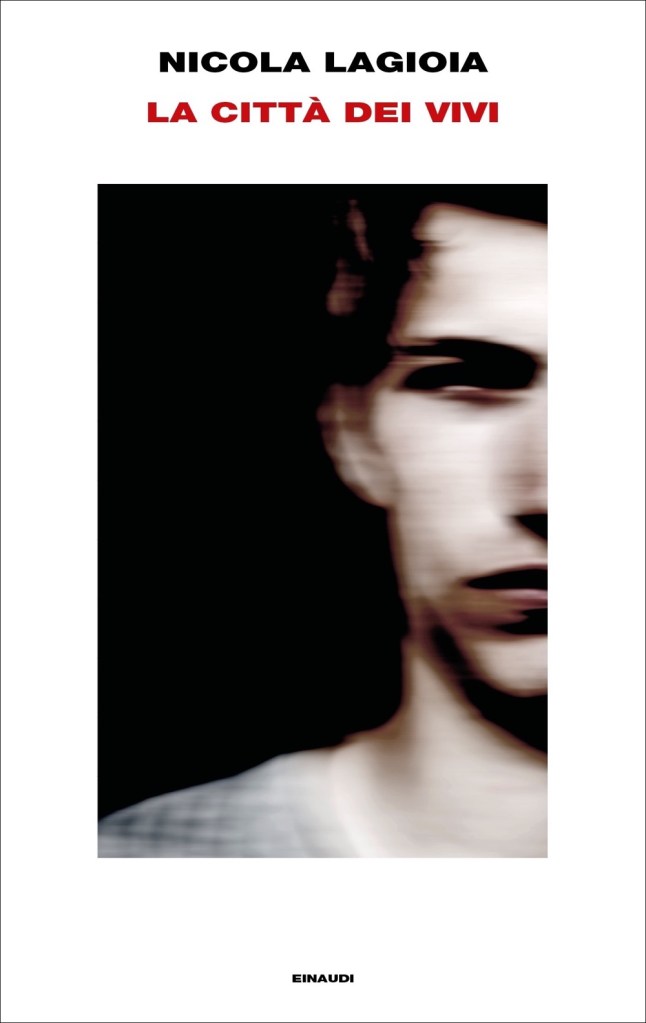

Nicola Lagioia

La città dei vivi

2020

Einaudi Supercoralli

pp. 472

€ 22,00

ISBN 9788806233334