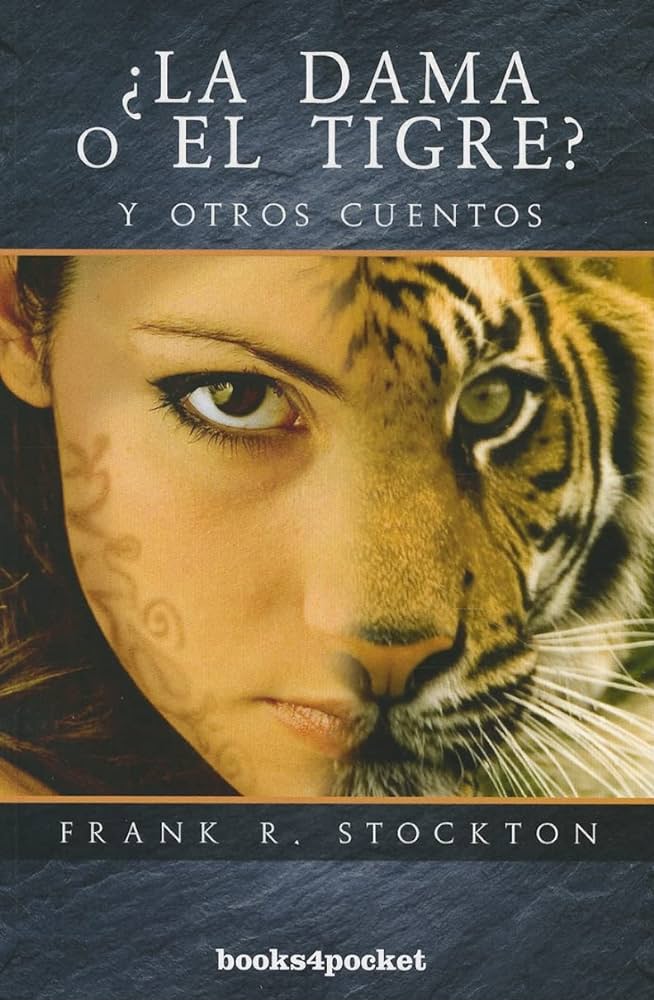

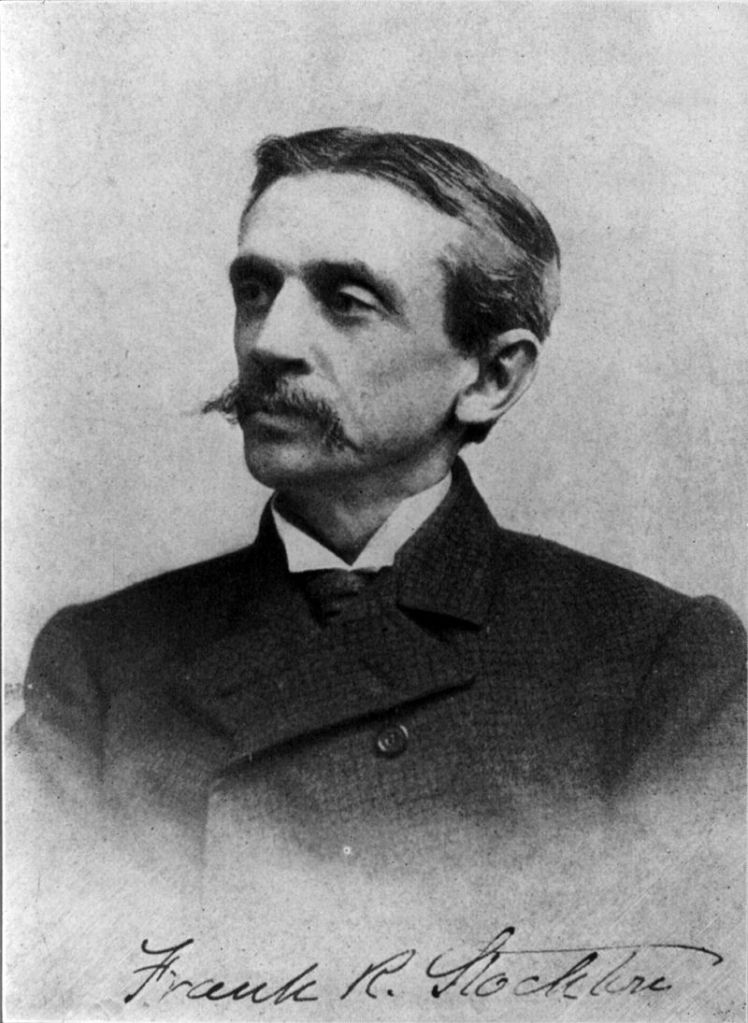

Frank R. Stockton

La dama o la tigre?

traduzione italiana a cura di Yuri Sassetti

In tempi antichissimi, viveva un re semibarbaro, le cui idee, sebbene in qualche modo affinate e perfezionate dallo spirito moderno dei lontani parenti latini, erano ancora pompose, esuberanti e sfrontate, proprio come la sua metà barbarica. Era un uomo dall’estro vivace e, per di più, dall’influenza talmente irresistibile che, al solo volerlo, trasformava le sue più variegate fantasie in realtà. Tendeva ad ascoltarsi molto; quando lui e lui stesso erano d’accordo su qualcosa, era fatta. Quando ogni componente del suo apparato domestico e politico si muoveva senza problemi nella direzione che lui aveva stabilito, aveva un carattere mite e cordiale; ma ogni volta che si presentava un piccolo intoppo, e le cose iniziavano a prendere una brutta piega, era ancora più mite e cordiale, poiché non c’era niente che più lo allietava di raddrizzare le curve e livellare le asperità.

Tra le tradizioni mutuate dalla discendenza non barbarica c’era quella dell’arena pubblica, in cui dimostrazioni di virile e indomito coraggio affinavano e acculturavano le menti dei sudditi. Anche qui, però si affermava l’estro vivace e barbaro. L’arena del re non era stata costruita, infatti, per dare al popolo l’opportunità di sentire le rapsodie dei gladiatori morenti, né per vedere la conclusione ineluttabile del conflitto tra opinioni religiose e fauci affamate, bensì per scopi molto più adeguati ad ampliare e sviluppare le energie mentali degli spettatori. Questo vasto anfiteatro, con quelle cripte misteriose, i passaggi nascosti e le gallerie tutt’intorno, rappresentava un romantico concetto di giustizia, secondo cui il crimine veniva punito, o la virtù premiata, dalle sentenze di un fato imparziale e incorruttibile. Quando un suddito veniva accusato di un crimine abbastanza importante da interessare il sovrano, veniva dato pubblico avviso che in un giorno stabilito la sorte dell’imputato sarebbe stata decisa nell’arena del re; architettura che ben meritava questo nome, poiché, sebbene forma e concetto provenissero da molto lontano, il suo scopo era pura emanazione della mente di quell’uomo, che, Sua Altezza fino all’ultimo centimetro, non conosceva alcuna tradizione a cui essere più fedele che quella di compiacere il proprio estro, e che piantava in ogni forma di pensiero e azione umani il fiorente seme del proprio idealismo barbarico. Quando tutto il popolo si era radunato nelle gallerie e il sovrano, circondato dai membri della corte, seduto lassù, sul trono posto a un lato dell’arena, veniva dato il segnale, un portone sotto il re si apriva e l’imputato entrava nell’anfiteatro. Proprio di fronte a lui, dall’altra parte di quello spazio circoscritto, c’erano due portoni, uno accanto all’altro e assolutamente identici. Era onore e onere della persona sotto processo dirigersi verso uno dei due e aprirlo. Poteva spalancare quello che preferiva: non era soggetto ad alcuna indicazione o influenza, tranne quella del suddetto imparziale e incorruttibile fato. Da uno dei due, sarebbe uscita una tigre affamata, la più feroce e crudele a disposizione, che subito gli sarebbe balzata addosso per farlo a pezzi come castigo della propria colpa. Il destino del criminale sarebbe stato così deciso, le campane di ferro avrebbero suonato afflitte, numerosi pianti si sarebbero levati dalle persone in lutto appostate al bordo dell’arena e il vasto pubblico, con testa china e cuore affranto, si sarebbe con calma incamminato verso casa, in profondo lutto, poiché qualcuno così giovane e bello, o così vecchio e rispettato, era incappato in un destino tanto tragico. Se l’imputato avesse aperto l’altro portone, però, ne sarebbe uscita una dama, la più adeguata per età e condizione che Sua Maestà fosse riuscito a trovare tra quelle del regno; con questa si sarebbe dovuto sposare all’istante come ricompensa della propria innocenza. Non contava nulla avere già una moglie o una famiglia, o che i propri affetti fossero legati alla donna capitata in sorte: il re non avrebbe permesso che certi accordi di natura subordinata interferissero con quell’illustre disegno di punizione e ricompensa. La cerimonia, come nell’altro caso, si sarebbe svolta subito, dentro l’arena. Sotto la postazione del re, si sarebbe aperto un altro portone e un prete, seguito da una comitiva di coristi e di fanciulle danzanti, che suonavano su metri epitalamici arie gioiose con il corno, si sarebbe avvicinato al punto in cui i due stavano, l’una accanto all’altro, e il matrimonio sarebbe stato celebrato con puntualità e allegria. Poi, le giulive campane di bronzo avrebbero suonato felici rintocchi, la gente gridato urrà gioiosi e l’innocente, preceduto da bambini pronti a spargere fiori sul cammino, condotto la sposa a casa.

Questo era il metodo semibarbarico con cui il re amministrava la giustizia. Ne è evidente l’assoluta imparzialità. Il criminale non poteva sapere da quale portone sarebbe uscita la dama: ne avrebbe aperto uno a suo piacimento, senza avere la benché minima idea se, un attimo dopo, sarebbe stato divorato o si sarebbe sposato. Certe volte, la tigre usciva da un portone; certe altre, dall’altro. Le sentenze di questo tribunale non erano soltanto imparziali, ma anche assolutamente definitive: che gli fosse piaciuto o meno, se ritenuto colpevole, l’imputato sarebbe stato punito all’istante; se innocente, premiato sul posto. Non vi era scampo dai verdetti dell’arena.

L’istituzione era molto popolare. Quando i sudditi si riunivano per questi importanti processi, non sapevano mai se quel giorno avrebbero assistito a un sanguinoso massacro o a un felice matrimonio. Questo elemento di incertezza conferiva all’evento quel grado di interesse altrimenti impossibile da raggiungere. Così, le masse venivano intrattenute e compiaciute, e gli intellettuali non potevano accusare questa prassi di imparzialità; d’altronde, non era forse vero che il destino dell’imputato era tutto nelle sue mani?

Questo re semibarbaro era padre di una fanciulla tanto in fiore quanto le sue più floride fantasie, e dallo stesso animo fervido e arrogante. Come di solito accade in questi casi, era la pupilla dei suoi occhi e l’amava più di ogni altro essere umano. Tra i membri della corte, c’era un giovane di quella nobiltà di spirito e bassezza di rango comuni a tutti gli eroi romanzeschi che s’infatuano di una principessa. Lei era molto soddisfatta del suo amante, bello e coraggioso come non ve n’erano altri nel regno; e lo amava con un ardore che aveva abbastanza del barbarico da renderlo eccessivamente appassionato e fiammeggiante. Questa storia d’amore andò avanti con spensieratezza per mesi, finché un giorno il re ne scoprì l’esistenza. Il dovere verso i propri principi non gli concesse di esitare o vacillare. Il giovane fu subito gettato in prigione e fu fissato un giorno per metterlo a processo nell’arena del re.

Certo, questo fu un evento particolarmente importante: Sua Maestà, come tutto il popolo, fu molto interessato alle dinamiche e allo sviluppo del processo. Mai prima d’ora si era verificato un caso del genere. Mai prima d’ora un suddito aveva osato amare la figlia del re.

Negli anni, certe cose divennero abbastanza comuni, ma a quel tempo erano, senza ombra di dubbio, nuove e stupefacenti.

Le gabbie di tutto il regno furono ispezionate alla ricerca delle bestie più brutali e implacabili a disposizione, di modo che per l’arena venisse scelta la tigre più feroce del reame; ovunque, i giudici più competenti esaminarono con attenzione schiere di ragazze giovani e belle affinché l’uomo potesse avere una sposa adeguata, qualora il fato avesse avuto in serbo per lui un destino diverso. Naturalmente, tutti erano ben consapevoli che il crimine di

cui veniva accusato l’imputato era stato compiuto davvero. Aveva amato la principessa, e né lui, né lei, né chiunque altro pensavano di negare i fatti; ma il re non permise che nessun genere di fatti interferissero con le dinamiche processuali, da cui traeva così gran diletto e soddisfazione. Non importava come sarebbe andata a finire la faccenda, il giovane sarebbe stato tolto di torno; e il re avrebbe provato un piacere indescrivibile a osservare il corso degli eventi, che avrebbero determinato una volta per tutte se il giovane avesse sbagliato o meno a permettersi di amare la principessa.

Arrivò il giorno del processo. Venuta da ogni parte del regno, la gente dei borghi si radunò e accalcò nelle grandi gallerie dell’arena; e le folle delle campagne, a cui era negato l’accesso, si ammassarono davanti alle mura esterne. Il re e la corte erano al loro posto, di fronte ai due portoni gemelli: quei portoni fatali, così terribili nella loro similarità.

Tutto era pronto. Fu dato il segnale. Il portone sotto la postazione reale si spalancò e l’amante della principessa entrò nell’arena. Alto, bello e biondo, il suo aspetto fu accolto con un mormorio sommesso di ammirazione e preoccupazione. Metà degli spettatori non sapeva che tra loro vivesse un giovane così maestoso. Non c’era da stupirsi che la principessa lo amasse! Che cosa orribile per lui, essere finito lì!

Mentre il giovane avanzava nell’arena, si voltò, com’era costume, per inchinarsi al sovrano, ma la sua attenzione non era rivolta a quella personalità regale: gli occhi erano fissi sulla principessa, che sedeva alla destra del padre. Non fosse stato per la metà barbarica della sua natura, probabilmente la donna non sarebbe stata lì, ma quell’animo fervido e acceso non le permetteva di mancare a un evento capace di provocarle un interesse così febbrile. Dal momento che l’atto era stato emanato, e quindi che l’amante avrebbe dovuto decidere il proprio destino nell’arena del re, giorno e notte non aveva pensato ad altro che a questo grande evento e ai vari argomenti ad esso collegati. Avendo più potere, influenza e carattere di chiunque si fosse mai interessato ai processi dell’arena, aveva fatto ciò che nessun altro avesse mai osato fare prima: si era impadronita del segreto dei portoni. Sapeva in quale delle

due stanze c’era la tigre, nella sua gabbia aperta, e in quale una dama in attesa. Attraverso quelle spesse porte, all’interno fittamente ricoperte di pelli, era impossibile che alcun rumore o suggerimento giungessero all’orecchio di chi si sarebbe avvicinato per alzare il chiavistello, ma l’oro e la forza di volontà femminile avevano consegnato il segreto alla principessa.

E non soltanto sapeva in quale stanza si trovasse la dama, pronta a spuntare, splendente e imbarazzata, qualora quel portone fosse stato aperto, ma sapeva anche chi fosse.

Era una delle donne più belle e graziose della corte, ad essere stata scelta come ricompensa del giovane imputato, qualora fosse stato provato innocente del crimine di aver aspirato a una persona così al di sopra di lui; e la principessa la odiava. Spesso aveva visto, o credeva di aver visto, questa bella creatura gettare sguardi ammirati al suo amante, e a volte credeva quegli sguardi percepiti e perfino ricambiati. Di tanto in tanto, li aveva visti parlare insieme; non erano che attimi fugaci, ma si può dire molto anche in poco tempo. Magari si trattava soltanto di argomenti irrilevanti, ma come poteva saperlo? La ragazza era graziosa, ma aveva osato alzare lo sguardo sul suo amato; con tutta l’intensità del sangue selvaggio trasmessole da antiche discendenze di avi del tutto barbari, odiava profondamente la donna imbarazzata e fremente che stava dietro quel portone silenzioso.

Quando il giovane si voltò e la vide seduta lassù, più pallida e bianca di qualunque altra faccia nel vasto oceano di terrore intorno a lei, percepì, grazie a quella improvvisa intuizione tipica delle anime gemelle, che sapeva dietro quale portone fosse accovacciata la tigre e dietro quale stesse la dama. Se l’aspettava, che lo sapesse. Conosceva la sua indole, ed era sicuro che non si sarebbe data pace finché non avesse fatto chiarezza su quel segreto tenuto nascosto a tutti i presenti, perfino al re. L’unica speranza per il giovane di avere un appiglio sicuro si fondava sul successo della principessa di risolvere il mistero; nel momento in cui l’aveva guardata, aveva visto che ci era riuscita, ma in cuor suo sapeva che ce l’avrebbe fatta.

Fu allora che i suoi occhi, rapidi e ansiosi, glielo domandarono: “Quale?” Le giunse chiara come se la stesse gridando dal punto in cui si trovava. Non c’era un secondo da perdere. La domanda era stata posta in un lampo; si doveva rispondere in un altro.

Il braccio destro era appoggiato al parapetto imbottito davanti a lei. Alzò la mano e fece un leggero, rapido movimento verso destra. Nessuno, tranne il suo amato, la vide. Tutti gli occhi erano fissi sull’uomo nell’arena.

Si voltò e con passo rapido e deciso attraversò lo spazio vuoto. Ogni cuore smise di battere, ogni respiro fu trattenuto, ogni occhio fissò quell’uomo. Senza la minima esitazione, si avvicinò al portone di destra e l’aprì.

Ora, il punto del racconto è questo: da quel portone è uscita la tigre o la dama?

Più riflettiamo su questa domanda e più è difficile rispondere. Implica uno studio del cuore umano che ci conduce attraverso i tortuosi labirinti della passione, dentro i quali è però difficile trovare la strada. Pensateci, gentili lettori, non come se la decisione dipendesse da voi, ma da quella sanguigna principessa semibarbara, il cui animo era incendiato sia dalle fiamme della disperazione sia da quelle della gelosia. Ormai lo aveva perso, ma chi avrebbe dovuto averlo?

Chissà quante volte, nelle ore di veglia e nei suoi sogni, avrà sussultato di folle paura e si sarà coperta il viso con le mani, al pensiero del suo amante che apriva il portone dietro cui lo aspettavano le crudeli zanne della tigre!

E chissà quante altre l’aveva visto al secondo portone! Come, nelle sue dolorose fantasticherie, avrà digrignato i denti e si sarà strappata i capelli, nel vederlo sussultare di una gioia indicibile mentre apriva il portone della dama! Come la sua anima avrà bruciato di sofferenza nel vederlo correre incontro a quella donna, con le guance rosse e gli occhi scintillanti di trionfo; nel vederlo condurla fuori, ogni muscolo illuminato dalla gioia della vita ritrovata; nel sentire le grida festose della massa e il suono incontenibile delle allegre campane; nel vedere il prete, insieme a quei giulivi seguaci, avanzare verso gli sposi e farli marito e moglie davanti ai suoi stessi occhi; nel vederli allontanarsi insieme lungo il sentiero di fiori, seguiti dagli impetuosi strilli della massa divertita, dentro cui il suo grido disperato e solitario si perdeva e affogava!

Non sarebbe stato meglio fosse morto all’istante, così da poterla attendere nelle beate regioni dell’al di là semibarbarico?

Eppure, quella tremenda tigre, quelle grida, quel sangue!

Aveva comunicato la sua scelta in un secondo, ma era stata presa dopo giorni e notti di angosciose riflessioni. Sapeva che glielo avrebbe chiesto, così aveva deciso che rispondergli e, senza la minima esitazione, aveva mosso la mano verso destra.

La questione della scelta non è cosa da prendere alla leggera, e non sarò così presuntuoso da credere di essere l’unica persona in grado di rispondere. Quindi, mi rimetto a tutti voi: cosa è uscito dal portone, la dama o la tigre?