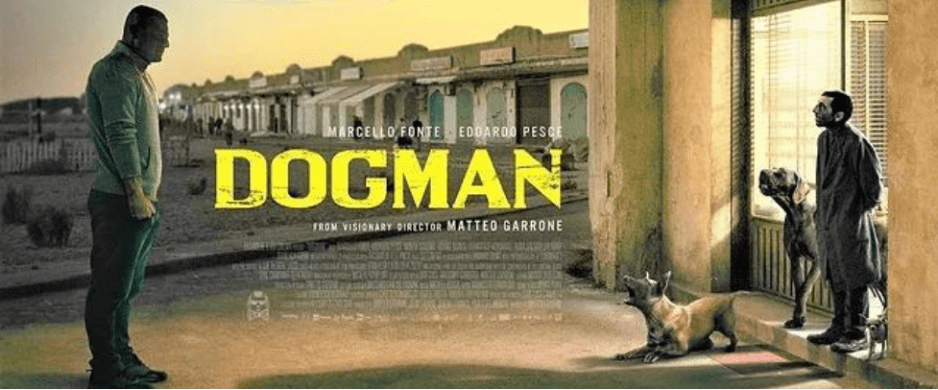

Conoscete la storia, vera, del Canaro della Magliana? Io a guardare il film ci sono andata ignorando completamente i fatti. E forse è stato un bene, perché il cinema è arte, è raccontare storie, è narrare di vite simili ma mai uguali alla realtà. E Garrone nel suo Dogman prende spunto da un fatto vero, conosciuto, che si è inciso nelle coscienze di tanti, riuscendo nello stesso tempo a distaccarsene, a prendere una strada diversa che portasse alla luce le contraddizioni degli uomini.

Guardatelo con questi occhi, lontani da paragoni con la realtà, lasciate che vi parli di un’umanità complessa come la nostra che riesce a esprimere davvero se stessa nella violenza, in quell’istinto di sopravvivenza che non possiamo ignorare.

La vicenda che Matteo Garrone porta sullo schermo è ambientata ai giorni nostri, in una periferia che dovrebbe essere romana a giudicare dall’accento dei personaggi, girata a Castel Volturno, così vicina a me eppure lontana, ma in realtà è un luogo che potrebbe essere ovunque, uno spazio deserto, privo di colore se non per alcune giostre solitarie e un mare in lontananza che richiama in realtà un tempo disgiunto, estraneo a ciò che succede intorno e di cui lo spettatore non è a conoscenza. Quasi uno scenario apocalittico, abbandonato.

Qui ritroviamo Marcello, uno splendido Marcello Fonte che traspone tutta la sua umiltà, semplicità e purezza contraddittoria al personaggio; un toelettatore con un suo piccolo negozio in cui si prende cura dei cani, una cura da padre, un amore che si coglie dal modo in cui li chiama “amooore”, con una dolcezza che solo chi ha provato può comprendere, e in uno sguardo che i suoi grandi occhi non possono nascondere. Marcello è separato dalla moglie ma ha una figlia che ama, a cui dedica ogni attenzione e che cerca di tenere lontana dal grigiore, o forse buio, di quei luoghi che abita portandola a fare immersioni.

Simoncino, perfettamente interpretato da Edoardo Pesce, è l’altra metà, un outsider in un mondo di esclusi, un ex pugile che tormenta gli altri “vicini” a suon di minacce espresse con le parole o con la forza, esprime una solitudine e una supremazia infantile che cerca di zittire con la droga che Marcello gli procura, spacciatore per necessità, e con la sottomissione dei più deboli.

Intorno a loro ci sono altri personaggi che vivono le loro esistenze nella miseria umana, creando una comunità di resistenza che vuole, però, liberarsi dai soprusi tanto da ideare l’omicidio di Simoncino, che non avrà buon esito.

In seguito a una rapina di Simoncino al “compro oro” di fianco al negozio di Marcello, quest’ultimo finirà in carcere, un evento che viene quasi annunciato all’inizio del film, in una scena di forte intensità generata solo dallo sguardo di Marcello dietro una persiana, come dietro le sbarre. Le prove sono contro di lui e non ammetterà mai di essere stato un complice costretto. Uscirà dopo un anno, un periodo che nel film non viene raccontato ma mostrato attraverso la

vendetta finale.

Matteo Garrone ha creato un film in cui amore e violenza si mescolano nei rapporti tra due persone così diverse ma che hanno qualcosa che li attrae: Marcello teme Simoncino, ha paura delle sue reazioni ma è allo stesso tempo espressione di una forza che non possiede, una libertà di vivere senza paura e così resiste, resiste fino a quando il carcere non lo trasfigura. Ritorna a casa da solo Marcello, nessuno è lì ad attenderlo e anche la figlia gli sarà tenuta a distanza dalla madre. Proverà a ricominciare, questa volta isolato perché considerato un traditore da quella stessa comunità di cui faceva parte, ed è allora che medita vendetta.

“A me qua mi vogliono tutti bene nel quartiere”. È concentrato tutto qui il senso del finale. Che Marcello sia cambiato e che si senta tradito lo si immagina dagli eventi e dal suo sguardo, così come dalla mancanza di quel sorriso che all’inizio riusciva a donare. Ma ciò che gli preme davvero è poter essere di nuovo parte della comunità di chi andava avanti nonostante tutto, come lui. Vuole dimostrare di essere ancora dalla loro parte, di essere quello di prima ma più forte. E allora, con una scusa, rinchiude Simoncino in una delle gabbie per cani che ha nel suo negozio. Tenta di ammansirlo, ma lui urla sempre più forte tanto da zittire i cani che sono rinchiusi, fino a riuscire a rompere i cardini e crearsi un’uscita. È qui che Marcello colpisce, per poi pentirsi. Una scena straziante si fa spazio: Simoncino è legato e insanguinato sulla terra, Marcello lo cura e gli chiede scusa con la stessa dolcezza e premura che ha verso i cani, nella dimostrazione che si tratta di un uomo che risponde con la violenza per necessità. La morte arriva per l’ex pugile, inevitabile, forse per pura difesa o forse perché, semplicemente, doveva accadere.

Si può parlare di tranquillità ora che il problema è stato risolto? Quello di Marcello è un fardello che porterà per sempre come una croce, che non lo aiuterà a ritrovare la libertà e l’inclusione che cerca, perché ancora una volta è solo davanti al nulla.

Dogman

regia Matteo Garrone

soggetto Ugo Chiti, Massimo Gaudioso, Matteo Garrone

sceneggiatura Matteo Garrone, Massimo Gaudioso

con Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano, Adamo Dionisi, Francesco Acquaroli, Alida Baldari Calabria, Gianluca Gobbi, Aniello Arena

fotografia Nicolaj Brüel

montaggio Marco Spoletini

scenografia Dimitri Capuani, Giovanna Cirianni

suono Maricetta Lombardo

costumi Massimo Cantini Parrini

produttori Matteo Garrone, Jean Labadie, Jeremy Thomas, Paolo Del Brocco

produzione Archimede, Rai Cinema La Pacte

distribuzione 01 Distribution

paese Italia

lingua originale italiano

colore a colori

anno 2018

durata 102 min.

Pubblicato originariamente su Il Pickwick.

Viviana Calabria